Il Padrone non è preoccupato di avere molti operai, ma che ciascuno abbia di che vivere nella gioia e nella gratuità. Con questa parabola Gesù vuole demolire una volta per tutte la “religione dei meriti” che cerca di applicare alla fede i criteri economici di Mammona.

Il percorso nel quale la Liturgia ci sta conducendo a fare in queste domeniche sta sviluppando il tema dei rapporti interpersonali e all’interno delle Comunità, su come gestire gli inevitabili conflitti e sul fatto che se non si riesce ad uscire dalla ristretta visione della giustizia umana per abbracciare e condividere con tutti la misericordia del Padre, quest’ultima dovrà superare le difficoltà di trovarsi “legata” dalle nostre resistenze e, il nostro volto non rifletterà il suo cuore.

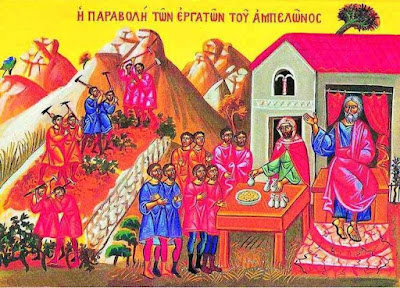

Oggi l’invito è a fare un ulteriore passo nella comprensione di quale sia il modo di agire del Padre, perciò di chi egli realmente sia al di là di ogni stereotipo, quale sia il suo progetto per la vita per gli uomini e la realtà che sono chiamati a realizzare cioè il “regno dei cieli”. La liturgia dell’anno A non ci propone nessuna delle due moltiplicazioni dei pani che Matteo narra, una in terra di Israele e l’altra in terra pagana ma, uno dei significati di entrambe, è che la condivisione rende ricchezza e offre il necessario a tutti. A un primo livello interpretativo la parabola di oggi si inserisce in questo tema ed il Padrone che a più riprese (5 volte) nell’arco della giornata assolda lavoratori per il lavoro nella sua vigna, alla fine tratta allo stesso modo dal primo all’ultimo tutti quelli che ha trovato, anche chi ha lavorato una sola ora. Da notare è la sottolineatura che, coloro che man mano a diverse ore del giorno vengono inviati a lavorare, non erano dei fannulloni ma pur essendo disponibili, nessuno li aveva chiamati al lavoro. Emerge allora non tanto che la vigna aveva bisogno di molti operai, ma che il Padrone era preoccupato perché, chi non fosse stato chiamato al lavoro, quel giorno sarebbe rimasto senza paga: non avrebbe quindi avuto di che comprare da mangiare per lui e l’intera sua famiglia.

Alla fine della giornata dà a tutti la paga contrattata con quelli della prima chiamata, anche a chi ha lavorato forse anche meno di un’oretta.

Qui avviene un cambio di paradigma: dalla giustizia umana a quella di Dio che guarda in base ai bisogni delle persone, non ai loro meriti. Infatti il Padrone viene contestato (anche da noi?) e risponde piuttosto rudemente: “Amico io non ti faccio torto. Non hai forse concordato con me per un denaro? Prendi il tuo e vattene” e non semplicemente con l’edulcorato “va” delle nostre traduzioni. Anche quell’”amico” è un appellativo con una doppia possibile comprensione. Matteo lo mette sulla bocca di Gesù solo qui, quando si rivolge al commensale senza la veste nunziale e nell’orto del Getsemani a Giuda che lo sta tradendo e continua: “Non posso fare delle mie cose quello che voglio? Oppure tu sei invidioso perché io sono buono?” che letteralmente si traduce con “Oppure il tuo occhio è maligno?”. Conclude la parabola in modo simile chiusura del capitolo precedente (Mt 19,30): “Così gli ultimi saranno primi e i primi, ultimi”.

L'avranno capito i suoi discepoli? La madre dei figli di Zebedèo subito dopo si troverà a chiedere i primi posti, i più importanti per i propri figli. E noi che cosa ci troviamo a chiedere? Nel nostro lavoro sicuramente giustizia e retribuzioni corrispondenti alle competenze e capacità; la soppressione di situazioni di caporalato e bieco sfruttamento con salari ben al di sotto della soglia vitale ed è corretto ma la parabola vuole dirci altre cose.

Innanzitutto la vigna è immagine del popolo; piantata dal Signore con grande cura, della quale è orgoglioso e dalla quale si aspetta un frutto buono e abbondante (Is 5,1-2).

Dal prodotto della vigna si estrae il vino che rallegra il cuore (Ps 104) e il Siracide (31,27) si chiede “che vita è quella dove manca il vino? Fin dall’inizio è stato creato per la gioia”. Il vino non è certo indispensabile per la vita come l’acqua, ma simbolo della festa, della gioia, della gratuità.

Ecco quello che desidera produrre il Padrone della vigna della parabola e ci tiene che il suo frutto sia abbondante e dia molta gioia. Questo è il motivo per il quale chiama gli uomini a lavorare nella vigna, nel creato. Questa dovrebbe essere l’immagine di una vita nella fede senza quegli spessi panni di pesanti fardelli imposti che fruttano tristezza al posto della gioia, della gratuità, della giustizia alla quale ci chiama il suo regno già nel nostro oggi. Il portare il peso di quelle zavorre imposte ci porta a pensare che in cambio alla fine ci sarà una giusta ricompensa. Quando ragioniamo in questo modo di fatto continuiamo a porre al centro il nostro io e cerchiamo di costringere Dio alla nostra visione di giustizia retributiva, dimenticando che la condizioni posta da Gesù a chi lo vuole seguire, è dimenticare sé stessi e pensare solo a donare gioia ai fratelli.

Con questa parabola Gesù vuole allora demolire la “religione dei meriti”. Chi ha avuto il dono della fede fin dalla fanciullezza avrà la medesima ricompensa di chi vi sarà giunto in un’altra fase della vita, anche nella vecchiaia. Il dono della fede rimane sempre attivo, sta all’uomo accoglierlo nella sua vita quando sarà in grado di accorgersene, quando le condizioni della sua ricerca lo renderanno possibile.

Il compito di “chiudere” questa parabola spetta a noi nel senso che è un invito costante a tener presente che la giustizia di Dio non è la nostra e che “come il cielo è lontano dalla terra, le sue vie non sono le nostre vie” (Is 55. 8), quindi ci è chiesto di rimanere aperti e capaci di accogliere la sua novità che non potrà non sorprenderci e sorprenderci ancora e ancora con la sua misericordia e capacità di amore altro ogni limite.

(BiGio)